«La Stratégie nationale Addictions repose sur l’équilibre entre responsabilité personnelle et soutien à ceux qui en ont besoin.»

Mars. 2016Politique de drogues international

Cinq questions à Andrea Arz de Falco. Dans le cadre de sa stratégie «Santé2020», le Conseil fédéral entend intensifier la promotion de la santé et la prévention des maladies. Renforcer la prévention, dépister et traiter les dépendances font partie de ces objectifs. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a élaboré, dans un processus participatif, une stratégie nationale Addictions pour les années 2017 à 2024, que le Conseil fédéral a approuvée à la mi-novembre 2015. Le plan de mesures ad hoc sera prêt d’ici fin 2016. Nous nous sommes entretenus avec Andrea Arz de Falco, vice-directrice de l’OFSP, sur les intérêts et les objectifs principaux de la stratégie Addictions.

La misère des scènes ouvertes des années 1980 et 1990 a marqué les esprits et catapulté le problème des drogues en tête du baromètre des inquiétudes des Suisses. Quels sont les points chauds actuels?

Nous sommes confrontés à deux types de problèmes aujourd’hui: d’une part les formes de dépendance dites «classiques», comme celles au tabac, à l’héroïne ou à l’alcool, qui peuvent s’accompagner d’une grande souffrance pour les personnes concernées et pour leur entourage, et de conséquences lourdes pour notre société. Deux exemples: en Suisse, près de la moitié des délits commis impliquent l’alcool et un décès sur sept est en lien avec le tabagisme. D’autre part, nous devons répondre à de nouveaux phénomènes comme l’abus de médicaments, l’addiction au jeu ou la dépendance à Internet, qui ont fortement augmenté ces dernières années. Et enfin, en consommant aujourd’hui souvent plusieurs substances en même temps, les jeunes cumulent aussi plusieurs risques.

La consommation, y compris de stupéfiants, est fondamentalement une affaire privée. Dans l’action de l’Etat, où placez-vous le curseur entre soutien et tutelle?

La Stratégie nationale Addictions repose sur l’équilibre entre responsabilité personnelle et soutien à ceux qui en ont besoin. Fondamentalement, la stratégie part du principe que les personnes peuvent être responsables d’elles-mêmes, de leur santé et de leur environnement, et qu’elles assument aussi cette responsabilité. Le but de la stratégie est de renforcer la responsabilité individuelle en encourageant les personnes dans leur compétence en matière de santé et en leur permettant, ainsi, de décider en connaissance des risques et des conséquences possibles. La compétence en matière de santé est toutefois fortement dépendante de l’éducation, du travail, de la situation familiale et d’autres facteurs. C’est pourquoi il faut détecter précocement les groupes à risque.

Les réalités sociales jouent aussi un rôle central dans l’apparition ou la prévention de l’addiction: changement de conditions de travail, d’environnement et de conditions de vie en général, disponibilité et prix des différentes substances ainsi que les offres. L’environnement social est d’autant plus important et doit être conçu pour encourager les individus à avoir une vie saine. La priorité est d’éviter l’apparition d’une consommation problématique pouvant conduire à la dépendance, d’apporter un soutien précoce aux personnes vulnérables ainsi que d’aider au sevrage.

Où voyez-vous les interfaces avec les autres stratégies de Santé2020 (maladies non transmissibles et santé psychique)?

Avec la stratégie Santé2020, le Conseil fédéral entend renforcer la promotion de la santé et la prévention des maladies. La Stratégie nationale Addictions, la Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles et le rapport «Santé psychique en Suisse; état des lieux et champs d’action» constituent un support important pour mener à bien ce projet en Suisse. Les plans de mise en œuvre de ces trois axes sont en cours d’élaboration, en collaboration avec divers partenaires et en se concentrant sur la cohérence et la création de synergies.

Il existe par ailleurs des points de convergence importants avec la promotion d’une prise en charge coordonnée, avec des mesures visant à accroître l’efficacité des prestations, avec un meilleur accès au prestations de santé ou une plus grande égalité des chances, avec la promotion de la compétence en matière de santé, avec la stratégie de qualité et avec la politique extérieure de santé.

La politique suisse en matière de drogues (réduction des risques et traitement de substitution) a suscité l’intérêt du monde entier dans les années 1990. Qu’est-ce qui intéresse l’étranger aujourd’hui?

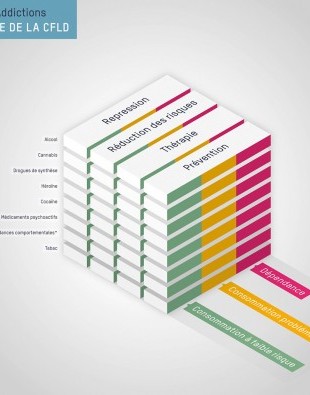

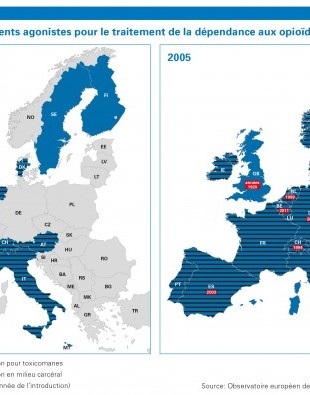

Notre politique des quatre piliers, en particulier les mesures de réduction des risques comme l’échange de seringues et les locaux de consommation, mais aussi notre grande expérience de la collaboration entre l’aide en matière de dépendance et la police suscitent toujours un grand intérêt. C’est pourquoi la Suisse s’attache depuis des années à documenter ses propres expériences et à les échanger avec d’autres pays, notamment en accueillant des délégations étrangères en Suisse ou en participant à des manifestations internationales avec nos expertes et nos experts.

Mais nous pouvons aussi nous inspirer de l’étranger. Ces dernières années, divers pays ont osé de nouvelles approches que nous suivons avec grand intérêt. Par exemple, le Portugal et la Tchéquie ont dépénalisé la consommation de drogues, et les premières expériences sont tout à fait positives. De même les débats sur le cannabis, conduits notamment en Amérique du Nord et du Sud, ont bien entendu des répercussions sur notre politique en matière de drogues.

Les échanges au niveau international sont importants dans d’autres domaines aussi. La Convention-cadre sur le contrôle du tabac, par exemple, montre bien quelle influence des interdictions de la publicité peuvent avoir notamment sur le comportement de consommation des individus. Ou encore, notre engagement au niveau européen pour l’amélioration de la santé en milieu carcéral porte ses fruits. Heureusement, les mentalités ont changé, et même l’Iran et le Kirghizstan distribuent des seringues dans certaines prisons pour protéger les personnes du VIH et de l’hépatite.

La dépendance n’est pas qu’une question de santé mais plus généralement de société, et de nombreux intérêts (liberté de marché, recettes fiscales, recettes AVS) relèguent souvent les questions de santé à l’arrière-plan (à l’instar des compromis timides dans la prévention du tabagisme ou de l’alcoolisme parce que l’industrie et le commerce disposent de puissants lobbys, ou de la FCTC qui n’est toujours pas ratifiée). Qu’en pensez-vous?

Aujourd’hui, la prévention n’a hélas pas bonne presse auprès du public. L’image négative qu’elle véhicule – celle d’une approche privative de plaisir et d’envie – a été exploitée de manière tellement systématique qu’un sentiment profond de scepticisme face à toute prévention réglementée par l’Etat a fini par se répandre dans la population. À l’inverse, on parle à peine de l’importance des dépendances évitables ou des maladies chroniques pour notre société. Je suis convaincue que la prévention et la promotion de la santé sont un objectif important et une mission publique et le resteront à l’avenir. L’état de santé de la population suisse, très bon en comparaison internationale, ne pourra être maintenu à long terme que si la prévention est considérée comme un concept intégral et positif à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Souvenons-nous du dicton populaire «mieux vaut prévenir que guérir» qui n’a rien perdu de sa validité. Mais rien ne se fera sans l’engagement et la collaboration de tous les acteurs au sein et en dehors du système de santé, et sans la participation active de la population.

Nous devons réussir à faire passer dans les consciences qu’un style de vie sain est synonyme de qualité de vie et de plaisir. Et que c’est aussi un facteur important pour une vieillesse «en pleine forme». Notre médecine moderne et des soins de grande qualité nous permettent de vivre toujours plus longtemps. Mais quelle sera notre qualité de vie lorsque nous serons âgés? Il y a une différence énorme entre souffrir de multimorbidité ou être physiquement et intellectuellement en forme. Il ne s’agit donc pas ici d’interdire la joie et le plaisir, mais bien plus de permettre à chacune et à chacun de trouver sa propre mesure pour associer joie de vivre, qualité de vie et santé. L’objectif de l’OFSP est très clair: celui ou celle qui veut adopter un comportement sain doit aussi pouvoir le faire. Nous y travaillons.