Ruth Dreifuss: «J’attends principalement de l’honnêteté de la part de l’UNGASS 2016.»

Mars. 2016Politique de drogues international

Entretien avec Ruth Dreifuss. 18 ans après la première, une nouvelle session extraordinaire de l’ONU se tiendra en avril 2016 à New York pour aborder les problèmes de drogues à l’échelle mondiale. Alors ministre de la santé, l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss avait représenté la Suisse à la session de 1998. Cette année, elle se rend pour la troisième fois à l'UNGASS16, selon le sigle anglais. Nous l’avons interrogée sur ce qui a changé depuis cette date. Les questions des droits humains et de la santé ont-elles gagné en poids dans la lutte contre la production et le trafic? La politique suisse en matière de drogue, jadis pionnière, a-t-elle conservé son caractère exemplaire? Où la communauté internationale en est-elle en matière de dépénalisation de la consommation, du cannabis en particulier?

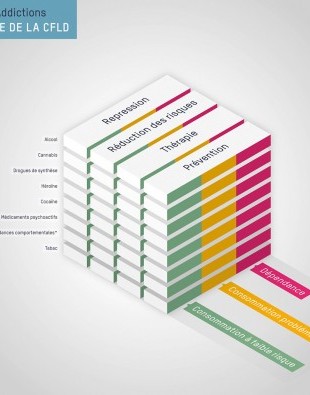

spectra: Madame Dreifuss, vous êtes considérée comme la mère de la politique des quatre piliers que sont la prévention, la thérapie, la réduction des risques et la répression. Par sa réussite, ce modèle a entraîné, dans les années 1990, une réduction massive du nombre de décès dus aux drogues et sert aujourd’hui encore de base à la politique suisse en matière de drogue. Mais les défis dans le domaine des substances psychoactives ne sont plus les mêmes qu’il y a 25 ans. Le modèle des quatre piliers est-il encore en phase face aux phénomènes actuels de la consommation excessive dans la vie nocturne, des nouvelles substances ou de la polyconsommation?

Ruth Dreifuss: Une chose d’abord. La plupart du temps, un enfant a une mère et un père. Le père du modèle des quatre piliers était mon prédécesseur, le conseiller fédéral Flavio Cotti. C’est lui qui a fait les premiers pas sur le chemin de la politique des quatre piliers. J’ai eu la chance de continuer à développer le modèle et de pouvoir l’expliquer au peuple. Les fondements de ce modèle, dont la priorité est la politique de santé, sont toujours d’actualité. Cette approche est applicable à tous les troubles liés aux dépendances, qu’il s’agisse de substances ou de comportements, comme la dépendance au jeu. Dans tous les domaines, des règles apportent leur lot de répression. Dans tous les domaines, la prévention est nécessaire, et c’est certainement la partie la plus délicate du modèle. Dans tous les domaines, il faut disposer d’offres de traitement. Et dans tous les domaines il faut pouvoir réduire les risques pour les personnes concernées et pour leur entourage.

Que peut encore apporter la Suisse au monde, après 25 ans de politique des quatre piliers?

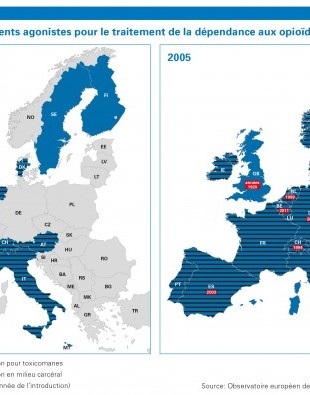

Il est important que la Suisse partage les expériences, positives comme négatives, qu’elle a faites avec sa politique en matière de drogue, tout comme tous les pays devraient partager les expériences qu’ils ont faites en la matière. Cela sera un point central de l’UNGASS. Les pays doivent faire leurs propres expériences, les analyser, les évaluer et les partager. De cette manière, la politique en matière de drogue peut continuer à évoluer sur une base factuelle solide. En ce sens, je pense que le rôle d’exemple de la Suisse réside davantage dans le processus politique que dans les mesures en soi. En effet, ces mesures sont le résultat d’une étroite collaboration entre différents groupes professionnels, différents intervenants publics et privés confrontés directement aux problèmes de drogues: des membres de la police, de la justice, du corps médical et des travailleurs sociaux. Cette collaboration améliore la compréhension des différents aspects du problème des drogues. Une méthode qui a aplani aussi la voie vers un processus sociétal pour gagner le soutien des citoyennes et des citoyens. Bien entendu, la politique des quatre piliers est en soi digne d’être imitée. Certaines mesures nous ont propulsés au rôle de pionniers dans le monde. Je rappelle ici le premier local de consommation à moindre risque, la «salle de shoot», ouvert dans les années 1980, dans la très tranquille et charmante petite ville de Berne. Depuis, plusieurs pays européens et aussi non européens, comme le Canada, ont repris cette mesure. Quant à la prescription d’héroïne, nous n’avons pas été les premiers à l’utiliser, mais nous l’avons introduite d’autant plus soigneusement, et l’avons accompagnée d’un monitorage scientifique. La cohérence de la politique suisse en matière de drogue pourrait aussi servir d’exemple. Enfin, nous avons introduit de nombreuses mesures, comme la distribution de seringues, en même temps que d’autres pays, car l’épidémie de sida faisait tout simplement des ravages partout à l’époque.

Quels sont, à votre avis, les plus grands défis actuels pour la politique nationale et internationale en matière de drogue?

Le problème majeur reste la contradiction de la politique actuelle. D’une part, nous maintenons des interdictions, par exemple la consommation, l’achat ou la plantation de drogues. D’autre part, nous aidons les gens qui commettent ce genre de délit. On retrouve aujourd’hui cette contradiction dans la plupart des pays qui s’engagent pour la protection de la santé publique et individuelle. Il est grand temps de surmonter cette contradiction, en Suisse mais aussi dans le monde entier. Nous devrions cesser de punir des personnes majeures qui se mettent en danger elles-mêmes mais pas la société. Si nous prenons vraiment au sérieux les objectifs de notre politique en matière de drogue, à savoir la santé, le bien-être et la sécurité, nous ne pouvons pas conserver plus longtemps un système prohibitif. Les Etats doivent reprendre le contrôle de toute la chaîne et ne pas le laisser entre les mains de la mafia.

Récemment, certains Etats des Etats-Unis, mais aussi d’autres pays, ont aboli la pénalisation de la consommation de cannabis. Est-ce la bonne voie?

Ce sont des exemples intéressants, de véritables tentatives de sortir de la spirale de la contradiction. L’avenir montrera si ces modèles concrets parviennent à convaincre. Cette contra-diction est particulièrement forte en ce qui concerne le cannabis. Certes, la substance n’est pas anodine, mais, en fin de compte, elle est très comparable aux substances légales que sont le tabac et l’alcool: elle est largement répandue dans la population, elle ne rend pas si vite dépendant et de nombreuses personnes ne la consomment que pendant quelques années. De ce point de vue, il est incompréhensible que le cannabis soit toujours interdit et appartienne à la même catégorie que l’héroïne ou la cocaïne. Par ailleurs, il est de notoriété que le cannabis est utilisé depuis longtemps comme remède. Mais les lois et les conventions nient toutes les utilisations médicales du cannabis. Cela montre le peu de fondement scientifique des interdictions pour certaines substances.

La Convention unique sur les stupéfiants et les deux conventions internationales complémentaires sur le contrôle mondial des drogues sont très strictes et ne laissent que peu de marge de manœuvre, par exemple pour des tentatives de légalisation comme celles que l’on observe aux Etats-Unis. Faut-il adapter ces conventions pour affronter les problèmes de l’avenir?

Oui, et cela sera fait, même si ce n’est pas encore à la prochaine UNGASS. Le plus urgent est de cesser de criminaliser la consommation et ses actes préparatoires, plantation, achat et possession de quantités limitées. L'idée progresse. La pénalisation de la consommation fait actuellement l’objet de débats et de critiques dans de nombreux pays et organisations – de plus en plus de voix s'élèvent en faveur de la décriminalisation. L’UNOCD, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ne s'y oppose plus avec autant de vigueur que par le passé. Ce pas est nécessaire pour surmonter la contradiction dont je vous ai parlé. Mais d’autres délits liés aux drogues mériteraient aussi d’être réévalués. Je pense aux passeurs de drogues en Amérique du Sud, à ces femmes qui avalent des boules de cocaïne et leur font passer la frontière en fraude dans leur ventre. Ce sont des infractions mineures qui ne méritent pas la prison. Ces personnes sont souvent poussées par pure urgence économique et ne sont pas seulement coupables, mais aussi victimes.

En 1998, vous avez participé à la tête de la délégation suisse et en tant que ministre de la santé à la dernière UNGASS sur le thème des drogues. Quels souvenirs gardez-vous de cette session spéciale?

Je me souviens bien de ma place. J’étais assise quelque part tout au fond de la salle, entre les représentants du Vatican et de l’organisation palestinienne OLP, venus eux aussi comme observateurs. A onze heures du soir, je me suis adressée à l’ONU au nom de la Suisse, qui n’était alors pas encore membre de l’ONU. Ma place de l’époque n’est naturellement pas le principal. Ce qui est important, c’est que la Suisse occupe aujourd’hui une autre place à l’ONU, y compris en termes d’influence aux conférences comme l’UNGASS d’avril prochain. Sinon, je me souviens des nombreux tabous. En 1998, il ne fallait pas exprimer certaines choses. A l’époque, j’ai trouvé mon discours très audacieux. Aujourd’hui, je le trouve plutôt timoré. Je me souviens aussi de la déclaration finale qui voulait nous faire croire que nous pourrions libérer le monde des drogues en dix ans. Quelle bêtise, quel déni de réalité!

18 ans plus tard, vous participez de nouveau à une UNGASS. Qu’en attendez-vous?

De l’honnêteté. Il devrait être possible, après 50 ans de politique internationale de drogue, de tirer un bilan honnête, sans tabous. Reconnaissons que nous sommes devant une situation désastreuse. Nous n’avons pas, aujourd’hui, un monde sans drogues, bien au contraire. Il y en a aujourd’hui davantage qu’en 1998, de nouvelles drogues sont apparues, les organisations criminelles sont plus fortes, il existe également davantage de narco-Etats comme la Guinée Bissau en Afrique de l’Ouest, dans lesquels tout l’appareil d’Etat est à la solde des organisations criminelles. Certains Etats d’Amérique centrale risquent le même sort. Nous devons reconnaître ces défaites. Pour le reste, je pense que l’UNGASS fera progresser les choses. Les mesures de santé trouveront leur place et la proportionnalité des peines pour des actes dans le domaine des drogues sera au moins à l’ordre du jour. Peut-être serons-nous prêts pour franchir le pas de la décriminalisation en 2019. Enfin, j’ai bon espoir que le problème de l’accès à des médicaments contrôlés trouve une solution, en particulier ceux que l’OMS considère comme essentiels. Les contrôles de ces médicaments expliquent en bonne partie le manque d’accès dans la plupart des pays à des médicaments tels que la morphine, ce qui inflige aux malades et aux blessés des souffrances qui seraient facilement évitables. C’est une conséquence de la diabolisation de ces substances, pratiquée depuis 50 ans. On peut attendre ces résultats de l’UNGASS de cette année. L’étape suivante aura lieu en 2019. Peut-être le temps sera-t-il alors venu de consolider ces premiers petits pas et de s'engager dans une véritable réforme de la politique internationale en matière de drogue.

Est-ce bientôt la fin de la guerre contre les drogues, la «War on Drugs»?

Je suis prudente avec cette expression. La «War on drugs» a été mise en œuvre par les Etats-Unis en Amérique latine. Elle a entraîné des centaines de milliers de victimes, des paysans, des consommateurs et parmi les habitants des pays de transit. Je préfère la notion de conséquences du régime international de contrôle des drogues, probablement perfectible. Bien entendu, certains pays usent d’une grande brutalité au nom de la lutte contre les drogues. Aux Etats-Unis, il y a des incarcérations de masse et de très lourdes condamnations avec toutes les conséquences sociales pour ces personnes. Les trop rares grâces présidentielles de l’année dernière montrent à quel point les consommateurs de drogues comme les petits dealers sont victimes de traitements inhumains. Condamner à 40 ans de prison quelqu’un qui a été attrapé pour la deuxième fois pour vente ou achat d’une petite quantité… Heureusement, nous ne connaissons pas ce genre de condamnation ici en Europe de l'Ouest. De nombreux pays asiatiques sont encore plus sévères. Les délinquants doivent s’attendre à la peine de mort ou à des traitements forcés. De même, les toxicomanes malades du sida ou atteints d’hépatite n’ont pas droit à un traitement médical tant qu’ils consomment. Souvent, les consommateurs de drogue qui ont le plus besoin d’aide sont victimes d’une brutalité insensée et de marginalisation. Bien entendu, je ne parle pas ici des consommateurs de drogues de la bonne société.

Vous vous engagez comme membre de la Commission internationale contre la peine de mort. Y a-t-il des progrès en la matière?

C’est difficile à dire. La Chine est le pays qui condamne le plus à mort, mais nous ne connaissons pas les détails. Le nombre d'exécutions est secret et il est très difficile de s’informer sur les procès. Il y a une légère amélioration dans la mesure où les condamnations à mort ne peuvent plus être simplement prononcées par des tribunaux locaux et régionaux, mais sont soumises au contrôle de tribunaux supérieurs. Au-delà, on espère des progrès dans les pays où un juge doit obligatoirement prononcer la peine de mort sans réel examen de la gravité du crime et de ses circonstances. En matière d’abolition de la peine de mort de manière générale, elle est à nouveau un thème international. Toujours plus de pays s’engagent, à travers des résolutions successives de l’ONU, à un moratoire des condamnations et des exécutions. Certains ont ratifié récemment un engagement à supprimer définitivement la peine de mort de leur législation. Il faut cependant souligner que, dans de nombreux pays qui la maintiennent, le lien entre peine de mort et politique en matière de drogue reste très étroit. En Iran par exemple, 80% des condamnations à mort sont prononcées en lien avec un délit de drogue. La situation est la même en Indonésie, et probablement aussi en Chine et en Arabie Saoudite. Il y a un autre problème. Dans un certain nombre de pays, la consommation n’est pas officiellement punissable, mais la quantité de stupéfiants possédée qui est tolérée est si faible que pratiquement aucun consommateur ne reste au-dessous de cette limite. Les consommateurs sont alors considérés comme des dealers et encourent automatiquement la peine de mort dans certains pays.

On estime que le trafic de drogue atteint un chiffre d’affaires annuel de 300 milliards de dollars. Comment saper les affaires des organisations criminelles?

Il faut une collaboration et des conventions internationales contre le crime international. Les pays du Nord sont ici particulièrement appelés à participer. Ce n’est pas en militarisant la lutte comme au Mexique que nous résoudrons le problème. Les criminels dont nous devons interrompre les activités portent un costume trois-pièces et sont probablement assis non loin de nous, dans un bureau quelconque. Ils ont beaucoup d’argent qu’ils ont déposé dans des banques ou investi dans l’immobilier, ou encore qu’ils blanchissent dans de petites affaires. Mais pour revenir à votre question: peut-on démanteler définitivement les organisations criminelles? La réponse est non. Elles sont très flexibles et ont pu s’établir dans d’autres domaines criminels grâce à l’argent de la drogue, par exemple dans le trafic d’armes, d’organes ou d’êtres humains. Je pense malgré tout que ces organisations gagneraient nettement moins d’argent si nous avions une autre politique des drogues. Et que leur pouvoir corrupteur en serait réduit.

Plus de dix ans après avoir atteint l’âge de la retraite, vous travaillez encore au sein de nombreux organes. Depuis novembre 2015, vous êtes aussi co-présidente du nouveau Comité de la santé de l’ONU (High level panel on promoting innovation & access to health technologies). Comment gérez-vous tout cela?

En tout cas, sans doping. Peut-être la politique a-t-elle le même effet que le sport et favorise la sécrétion d'endorphines. Mais trêve de plaisanterie, mon intérêt pour ces thèmes remonte bien avant mon passage au Conseil fédéral – notamment pour la justice. Tant que je serai en bonne santé et que j’en aurai la force, je m’y consacrerai.

Lorsque vous avez été élue Conseillère fédérale en 1993, un détail de votre vie privée a alors fait fureur: vous aimiez tricoter. En avez-vous encore l’envie et le temps aujourd’hui?

Mais bien sûr! J’ai dix petites nièces et petits neveux. Si mes bonnets et mes chandails n’ont plus grand succès auprès des plus âgés, ils ravissent encore les plus jeunes.

Notre interlocutrice

Diplômée en sciences économiques et

sociales, Ruth Dreifuss (1940) a travaillé de 1972 à 1981 pour la Direction de

la coopération au développement et de l’aide humanitaire (aujourd’hui DDC).

En 1981, elle devient Secrétaire centrale de l’Union syndicale suisse. Le 10

mars 1993, l’Assemblée fédérale l’élit au Conseil fédéral. Après Elisabeth

Kopp, Ruth Dreifuss était la deuxième femme, et la première personne d’origine

juive, à être élue à cette fonction. En 1999, elle devient la première

Présidente de la Confédération. De 1993 à 2002, elle dirige le Département

fédéral de l’intérieur et, en tant que ministre de la santé, elle préside à la

destinée de l’Office fédéral de la santé publique. Ruth Dreifuss vit à Genève.

Elle s’engage aujourd’hui dans la Global Commission on Drug Policy, dans la Commission internationale contre la peine de mort et co-préside un tout nouveau comité sur l’innovation et l’accès aux

médicaments créé par l’ONU.